Green deal : 100 000 entreprises s’engagent

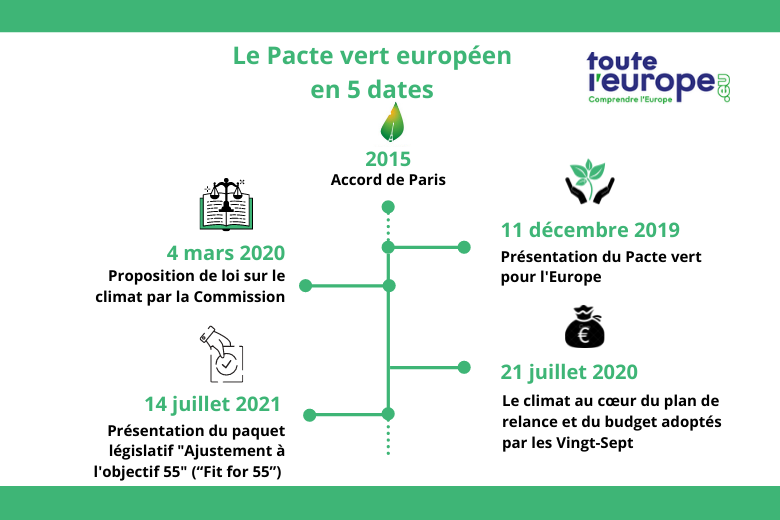

GDS : Dans le contexte d’une crise agricole qui secoue l’Europe, la transition écologique portée par le Green deal devient d’une grande sensibilité politique et suscite de nouvelles oppositions. Si ses ambitions et sa part de réponse à la guerre en Ukraine lui avaient offert une certaine adhésion, ce sont désormais les entreprises qui viennent […]

Lire la Suite...