Table of Contents

Grain de sel

Rappel

Sur ce blog, la question de la compétitivité européenne a déjà été abordée à plusieurs reprises ; l’article présent s’inscrit dans la continuité de la réflexion menée dans le cadre de la série « Compétitivité de l’Union européenne » Travaux du CEDE – Filière affaires européennes – Institut Géopolitique & Business

Les autres articles de la série :

Autour du Débat du 25 avril 2025 (Filière Affaires européennes – MSDAIM 2025) – Quelques défis vitaux de l’UE dans un monde en permacrise :

–L’UE face aux grandes puissances économiques : faire le dos rond ou contre-attaquer ?

–Green deal : jusqu’où ira le rétropédalage ?

Autour du Débat du 17 juin 2025 (CEDE – Filière Affaires européennes) UE & Reconquête d’une compétitivité durable?!

-Le Compte-rendu exhaustif : UE & Reconquête d’une compétitivité durable – le Saint Graal?

-Interview d’experts « Compétitivité européenne : Quelques défis stratégiques relatifs à l’énergie, le numérique, la santé »

– Compétitivité – la situation inquiétante de l’Europe – Rédactionnel réalisé en préparation du débat du 17 juin 2025 avec Célestine Phe, monitrice ESSEC.

Débat CEDE – Filière affaires Européennes – 25 avril 2025-

Introduction

Cet article est le fruit des travaux réalisés par les étudiants du Master en Droit International et Management 2025 de l’ESSEC Business School, sous la direction de Viviane de Beaufort (CEDE chaire Jean Monnet de la Commission européenne) dans le cadre du cours « Lobbying responsable en droit européen des affaires ». Essec Institut Geopolitique et Business

Les étudiants accompagnés d’experts : Agnes Dubois Colineau, Erika Wolf, Nicolas Burnichon, Hugo Partouche, Myriam El Andaloussi, Ghenadie Radu et Mathieu Cleach ont évalué les défis de l’UE dans un monde où les crises s’enchaînent.

Quatre sujets ont été travaillés durant plusieurs semaines en équipes :

- L’UE face aux grandes puissances économiques : faire le dos rond ou contre-attaquer ?

- Green deal : jusqu’où ira le rétropédalage ?

- Peut on encore contrôler les GAFAM – Ces entreprises États ? Jade WORENBACH, Siryne PERARD, Charly PETURAUD, Rita GHOBRIL, Tamani BOUROUBI, Tom CHAUVIERE, Yanis DJOUDER, Clemence FESTOR DE SUREMAIN, Kenza BARRADA et Alexis CHERIFI

- Entreprises européennes et activités en Russie – Quel degré et nature de risques ?

Les trois premiers sujets font chacun l’objet d’un article de blog, et le quatrième, fera l’objet de recherches plus poussées au CEDE visant une publication où la participation d l’équipe suivante sera mentionnée : ASTRE Anne-Sophie, BEN REJEB Siwar, DE BOUVET Inès, CHAUMARD Emma, DÉRIOT Victoire, DERKAOUI Ilyes, DUCHÊNE Lise, FERATI Jeta, GALAND Lucas, GEOFFROY Victorine, GERARD Lise-Marie, GUIVARCH Maiwenn, LE CAM Laurane, MAHÉ Juliette, MAUDUIT Camille, NTOYA Divine

- Lien vers: L’UE face aux grandes puissances économiques : faire le dos rond ou contre-attaquer ?

- Lien vers : Green deal : jusqu’où ira le rétropédalage ?

1. Travaux étudiants

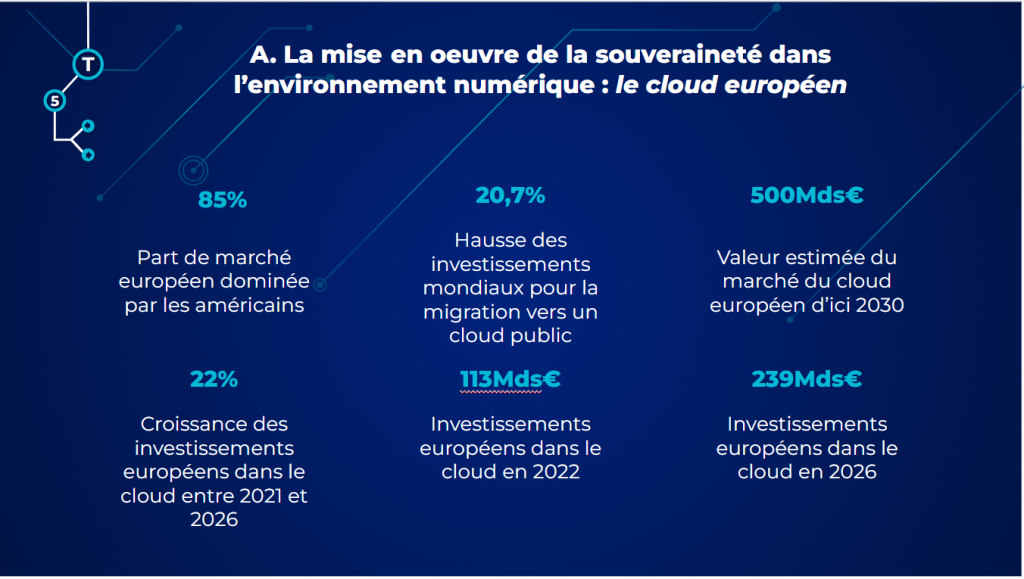

Aujourd’hui, 85 % du marché européen du cloud est dominé par des entreprises américaines. Ce simple chiffre illustre la dépendance colossale de l’Europe vis-à-vis des géants du numérique – les fameux GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) – et pose la question brûlante de sa souveraineté numérique. L’Union européenne se veut le champion de valeurs telles que la protection des données personnelles et la concurrence loyale, mais dans la réalité économique, elle accuse un retard technologique préoccupant et dépend largement de technologies extra-européennes. Cette tension entre idéaux européens et concurrence internationale est au cœur du débat numérique actuel.

Par souveraineté numérique, on entend la capacité pour l’Europe de maîtriser ses choix technologiques, ses données et ses infrastructures sans subir de diktat extérieur. C’est un objectif à la fois politique, juridique et économique – un cap idéal orientant les décisions publiques. Les visions diffèrent selon les États membres : là où la France insiste sur la maîtrise des infrastructures (serveurs, réseaux, cloud souverain, etc.), l’Allemagne met en avant la souveraineté des données via des alliances industrielles, quitte à coopérer avec des partenaires étrangers de confiance. Ces approches, bien que distinctes, convergent vers un même constat : l’Europe doit pouvoir préserver son autonomie stratégique dans le monde numérique, en s’appuyant sur un écosystème de confiance au sein de l’UE et en contrôlant ses dépendances vis-à-vis des puissances extérieures.

Or, force est de constater que cette souveraineté numérique européenne reste pour l’instant plus théorique que réelle. Faute d’avoir développé ses propres géants du numérique, l’UE a longtemps laissé le marché se structurer autour des acteurs étrangers. Les GAFAM ont prospéré et contrôlent aujourd’hui des secteurs clés (recherche en ligne, réseaux sociaux, e-commerce, systèmes d’exploitation…), souvent en rachetant leurs concurrents potentiels et en verrouillant leurs écosystèmes. De plus, ces entreprises bénéficient du soutien politique des États-Unis – au point que Washington n’hésite pas à faire pression contre des régulations jugées trop strictes (on se souvient des diplomaties de l’administration Trump pour amoindrir le champ d’un projet de loi européen sur l’IA). En parallèle, la Chine et la Russie tentent d’imposer leurs propres modèles technologiques (Huawei et la 5G, systèmes de surveillance, etc.), plaçant l’Europe devant un choix de société : subir les normes des autres ou affirmer les siennes. Ce réveil européen se traduit par la fin d’une certaine naïveté : il est devenu évident que le numérique est un enjeu de puissance, et que sans réaction, l’Europe risque une vassalisation dans ce domaine stratégique.

L’Union européenne a donc commencé à reprendre l’initiative. En 2020, le lancement de Gaïa-X – un projet franco-allemand de cloud européen – a marqué un premier pas vers une infrastructure des données plus autonome. L’idée est de créer une alternative de confiance pour héberger les données en Europe, réduire la dépendance aux solutions américaines et assurer le respect des règles européennes. Il faut dire que le marché du cloud européen pourrait atteindre 500 milliards d’euros d’ici 2030 : un pactole que l’UE ne souhaite plus laisser entièrement aux mains d’Amazon, Microsoft ou Google. Plus largement, Bruxelles a dégainé une série de textes législatifs inédits pour encadrer les géants du numérique. Le Digital Markets Act (DMA) impose ainsi des obligations aux plateformes systémiques qualifiées de gatekeepers, afin de prévenir les abus de position dominante – par exemple en interdisant les pratiques d’auto-préférence ou l’exploitation indue des données des utilisateurs professionnels. De son côté, le Digital Services Act (DSA) vise à responsabiliser les très grandes plateformes en matière de modération des contenus, de transparence des algorithmes et de protection des utilisateurs en ligne. L’UE prépare également un AI Act qui classera les systèmes d’intelligence artificielle par niveaux de risque et bannira ceux contraires à ses valeurs (tels que la surveillance de masse ou le scoring social). Cet arsenal juridique – unique au monde – traduit la volonté européenne d’affirmer un modèle numérique alternatif, fondé sur les droits fondamentaux et la loyauté des pratiques.

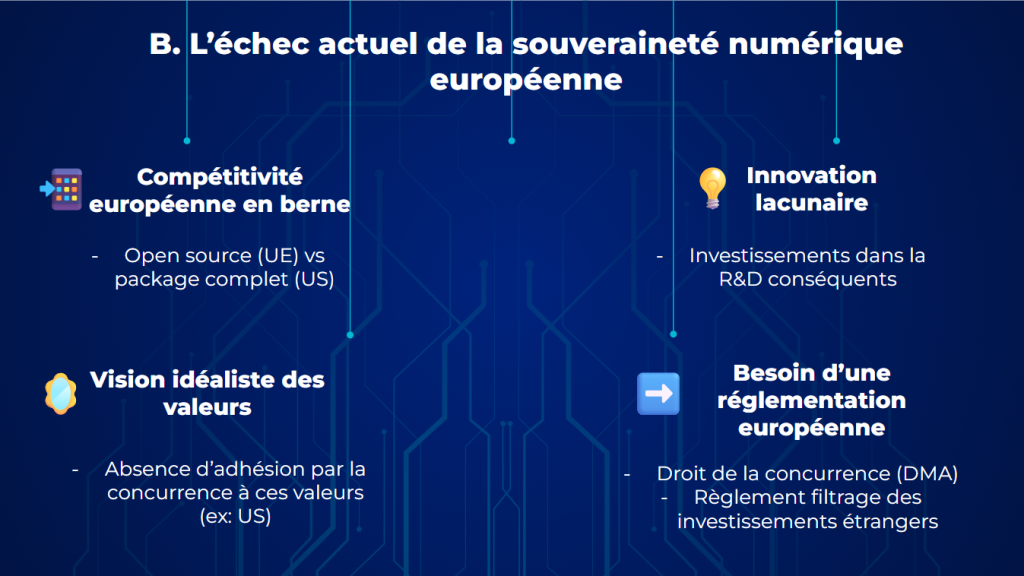

Cependant, aussi ambitieux soit-il, ce cadre réglementaire européen se heurte à plusieurs limites :

- La régulation seule ne suffit pas – Les nouvelles lois limitent certains abus existants, mais restent peu flexibles pour anticiper les technologies émergentes. Par exemple, les textes peinent à suivre le rythme effréné de l’innovation en IA ou à combler les déficits structurels (manque de datacenters européens, absence de champions technologiques made in Europe). En d’autres termes, encadrer les pratiques ne résout pas le problème de fond d’une Europe technologiquement dépendante.

- Un risque pour la compétitivité européenne – À trop vouloir encadrer, l’UE pourrait involontairement freiner ses propres acteurs. Les start-up et entreprises européennes subissent de plein fouet des contraintes auxquelles les géants établis, eux, ont les moyens de se conformer (ou de contourner). Le modèle européen se veut éthique et exemplaire, mais il est parfois perçu comme un frein à l’innovation, surtout comparé à l’approche plus permissive (voire laxiste) des États-Unis ou à l’activisme technologique de la Chine.

- La pression des GAFAM reste intense – Face à la régulation, les géants du numérique ne restent pas les bras croisés. On estime à près de 100 millions d’euros par an leurs dépenses de lobbying à Bruxelles pour influencer la législation en leur faveur. Leurs arguments, martelés auprès des décideurs, sont rodés : toute contrainte excessive nuirait au consommateur et briderait la créativité technologique. Cette influence s’exerce parfois jusqu’au cœur du débat public, certains dirigeants de Big Tech n’hésitant pas à interpeller directement l’opinion ou les gouvernements européens via les réseaux sociaux pour défendre leur vision du numérique. Si l’Union tente de résister (récemment, le Parlement européen a même interdit l’accès de ses locaux aux lobbyistes d’Amazon en signe de défiance), de telles mesures restent symboliques et isolées.

C’est ici qu’apparaît en filigrane la tension fondamentale entre les valeurs européennes et les réalités du terrain. L’UE cherche à civiliser le Far West numérique en imposant des règles respectueuses des droits, là où d’autres puissances privilégient une croissance technologique sans entraves. Ce choix de principe – qui fait de l’Europe un pionnier en matière de régulation – a un coût : il peut ralentir l’expansion de nos entreprises numériques et nous faire prendre du retard dans la course à l’innovation. L’enjeu est donc de trouver un équilibre subtil entre, d’une part, la défense de nos principes démocratiques et, d’autre part, la nécessité de développer une industrie tech compétitive. Sans unité des États membres, sans volonté politique ferme pour s’émanciper des solutions extra-européennes, et sans effort massif d’investissement dans les technologies stratégiques, la souveraineté numérique européenne risque de rester un vœu pieux. Le défi est immense, à la fois économique et démocratique : il en va de la capacité de l’Europe à choisir son propre destin numérique dans un monde hyper-compétitif.

2. Actualités à date 25 juillet

| Breaking News : La Commission européenne publie son code de conduite pour l’IA générative Alors que les différents volets du texte qui vise à réguler l’usage de l’IA entrent progressivement en application, celui sur les IA à usage général (GPAI) entre en application le 2 aout 2025. Ce Code de conduite volontaire, rédigé par des experts indépendants, vise donc à aider les fournisseurs de modèles d’IA à usage général (comme ChatGPT d’Open AI ou Le chat de Mistral AI) à se conformer au texte. On y trouve trois volets : transparence, droits d’auteur, et sécurité et risques systémiques. Les signataires pourront démontrer plus facilement leur conformité et réduire leur charge administrative. Ce code servira de référence juridique souple en attendant l’entrée en vigueur complète du règlement. Les entreprises peuvent déjà s’y inscrire. Détails ici : digital-strategy.ec.europa.eu |

Guerre commerciale relancée : Trump menace d’un tarif de 30 % sur les importations européennes

Le 12 juillet 2025, Trump a annoncé l’imposition de droits de douane de 30 % sur les importations en provenance de l’UE et du Mexique, à partir du 1er août, en exigeant une suppression préalable des tarifs européens sur les produits américains.

En réponse, l’Union européenne envisage d’activer « l’option nucléaire » prévue par l’Anti-Coercion Instrument : elle pourrait imposer quotas, licences ou contre-tarifs ciblés, voire restreindre l’accès des entreprises américaines à ses marchés publics. Cette nouvelle confrontation renforce l’idée que le numérique est désormais un outil de pression géopolitique.

L’Europe intensifie sa quête de souveraineté numérique

Un rapport de Reuters du 21 juin met en lumière l’essor d’une demande d’alternatives européennes aux géants américains du numérique : hausse de l’intérêt pour des services d’e-mail, messagerie et moteur de recherche locaux, en réaction à la double menace que représente l’administration Trump et l’application extraterritoriale du Cloud Act. Cette impulsion se concrétise par le lancement d’initiatives européennes structurantes : le commissaire à la “tech sovereignty”, Henna Virkkunen, travaille sur un “Buy European Act” et sur le projet massif EuroStack (300 milliards d’euros d’infrastructures) pour monter en puissance sur les semiconducteurs, l’IA, le cloud souverain.

Pression de Trump sur l’UE fracturée : un terrain fertile pour les GAFAM

Une note du Grand Continent souligne que l’administration Trump cherche à affaiblir l’unité européenne, notamment en soutenant les extrêmes droites et en menaçant le club atlantique, jusqu’à mettre en question l’article 5 de l’OTAN. Dans ce contexte de chaos géopolitique et médiatique, les GAFAM tirent parti de cette instabilité pour renforcer leur position sur le vieux continent : leurs plateformes amplifient contenus divisifs et algorithmes modèles qui fractionnent le débat public – un terreau favorable à l’implantation durable des technologies américaines.

Grain de sel

Et si, finalement, la régulation européenne de l’IA n’était pas ce carcan que certains dénoncent, mais une boussole dans un monde instable ? C’est, en creux, ce que laisse entendre Brad Smith, président de Microsoft, dans une interview accordée au Grand Continent. Face à l’Amérique de Trump, de plus en plus imprévisible et dérégulée, l’Europe pourrait bien devenir le dernier espace de stabilité normative pour les grandes entreprises technologiques.

Souvent évoqué par les acteurs de la tech comme un handicap, le cadre européen – avec ses règles sur la transparence, la sécurité ou les droits d’auteur – pourrait devenir un atout stratégique pour ceux qui veulent éviter les zones grises juridiques et politiques.

Conclusion : Le mot de Xavier Drouet

L’IA n’est pas qu’un sujet technologique ou industriel — c’est un levier de pouvoir global, qui recompose les rapports de force entre États, entreprises et continents. Une étude récente d’Oxford révélait que seuls 24 pays disposent des infrastructures suffisantes pour entraîner des IA de pointe. Ce chiffre dit tout : la fracture numérique est déjà là, brutale, géopolitique et potentiellement explosive.

Face aux mastodontes que sont les États-Unis et la Chine, l’Union européenne n’a pas encore su mobiliser tout son potentiel. Elle a l’éthique, les règles, les talents, mais manque encore d’unité, de financement coordonné, et de volonté stratégique partagée. Le partenariat public-privé annoncé en 2025 est une opportunité. Mais ce n’est qu’un début.

Car dans cette course à la souveraineté numérique, il n’y aura pas de place pour les hésitants. Le numérique est devenu l’arène où se jouent à la fois la compétitivité économique, la sécurité démocratique, et l’indépendance politique. Et sans IA souveraine, pas de souveraineté du tout.

L’interview complète à lire ici : “IA, Trump, Europe – Brad Smith face à la souveraineté numérique”, Le Grand Continent, 23 juillet 2025

https://legrandcontinent.eu/fr/2025/07/23/ia-trump-brad-smith-microsoft/

Quelques Sources :

Europeans seek ‘digital sovereignty’ as US tech firms embrace Trump | Reuters

EU’s ‘nuclear option’ of moves against Trump tariff threat | Reuters