Table of Contents

1. Grain de sel

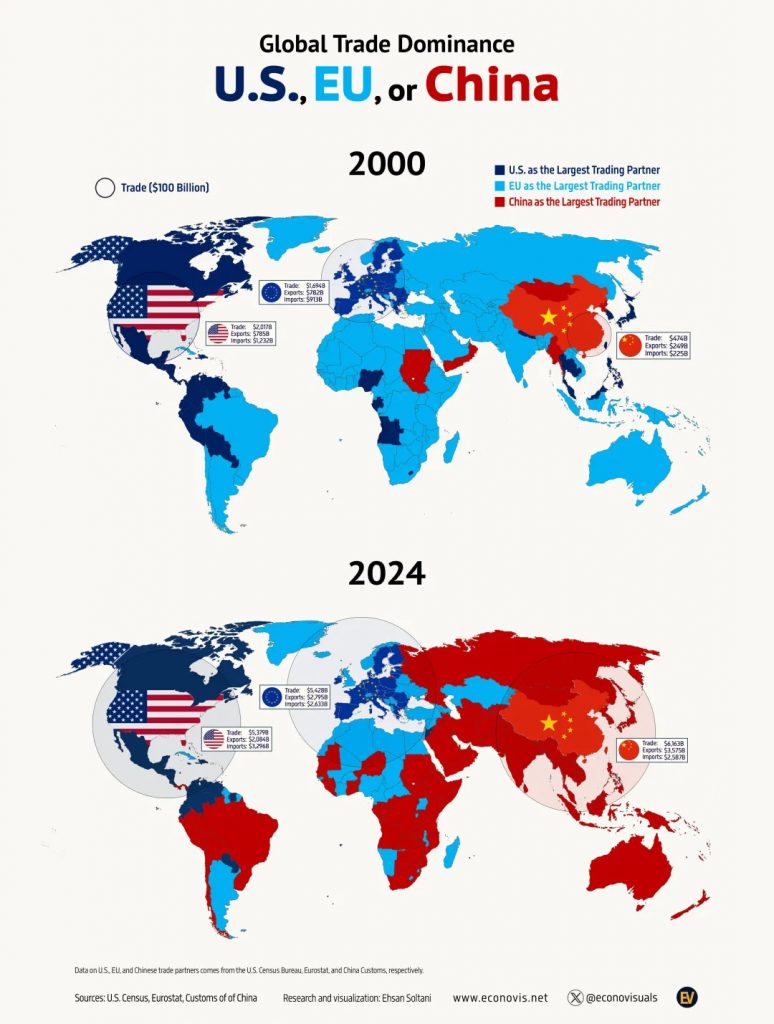

Si l’Union européenne et les États-Unis s’opposent régulièrement , la Chine est dans leur ligne de mire commune, et la Chine en est bien consciente : « Nous nous opposons fermement à toute initiative visant à conclure un accord au détriment des intérêts de la Chine », Guo Jiakun, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères

La nécessité de réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine pour les produits stratégiques et de protéger les industries occidentales face à une concurrence chinoise agressive relève d’un souci de sécurité économique. C’est le fameux derisking de l’UE « réduire les risques mais pas opérer un découplage ». Cependant , les Etats de l’UE ne sont pas d’accord entre eux , il suffit de se référer aux polémiques entre eux concernant la décision d’imposer des droits de douane sur les véhicules électriques chinois.

Malgré la trêve commerciale sino-américaine, les chiffres montrent un net déplacement des flux : les exportations chinoises vers les États-Unis chutent, tandis que celles vers l’Europe bondissent de plus de 10 %. Pékin compense la fermeture du marché américain en inondant le marché européen, transformé en soupape de sa surproduction. Selon Jens Eskelund, « le marché européen est désormais le débouché naturel de l’excédent chinois ».

Ainsi, d’une part , la politique de l’UE à l’égard de la Chine est affaiblie par les divisions marquées entre les capitales, d’autre part, même, si évidemment, il n’y aura pas de détails officiels sur la manière de coopérer avec les États-Unis contre la Chine, on imagine, étant donné l’état de dissension entre UE et US au sujet de leur pseudo deal commercial strategico financier, bref qu’ils auront bien du mal à coopérer même face à un ennemi commun.

La guerre des USA menée de manière directe depuis un moment oblige t’elle l’UE a faire de même?

Ennemis?

La rivalité sino-américaine ne se joue plus seulement sur les droits de douane mais sur tous les terrains à la fois : diplomatique, énergétique, technologique et même maritime.

Cette semaine l’illustre parfaitement : pendant que Donald Trump prononçait un discours historique à la Knesset et annonçait de nouvelles surtaxes commerciales, Washington imposait dès mardi des frais spécifiques à tout navire fabriqué ou exploité par une entité chinoise accostant dans un port américain. Pékin a immédiatement répliqué par une taxe portuaire spéciale visant les navires américains.

Autrement dit, la guerre commerciale est devenue une guerre d’infrastructures globales : ports, routes maritimes, normes technologiques, contrôle des matières premières. Même dans un contexte de trêve commerciale apparente, chaque camp verrouille ses positions.

L’Europe, prise en étau, ne peut plus se contenter d’observer : elle doit choisir entre subir ou construire une véritable autonomie stratégique.

Si sont en jeu les « surcapacités » industrielles chinoises qui doivent trouver des débouchés ce qui inquiète fortement l’Union européenne, si leur position dominante concernant les minéraux critiques rend l’UE à ce stade éminemment dépendante, c’est prioritairement le rapprochement entre Pékin et Moscou, autrement dit sur le terrain politique que s’est créée une situation tendue entre l’UE et la Chine. De même qu’un autre sujet en toile de fonds et de plus en plus incendiaire: les velléités de prise pouvoir sur Taïwan

La Chine représente un casse tête pour l’UE, car maintenir une relation commerciale demeure impératif (en 2022, la Chine est le troisième partenaire des exportations de biens de l’UE et le premier des importations de biens de l’Union ( 8 avril 2024 de Mr Peng Gang, Ministre de l’ Economie et du Commerce mais les pratiques commerciales déloyales sont innombrables.

L’UE peut elle trouver une voie médiane entre les US et la Chine en opposition marquée?

| Actu : La contestation du Mercosur devient un symbole du malaise commercial européen Alors que la Commission explore les alternatives, en voulant finaliser plusieurs accords de libre-échange (Mercosur, Mexique, Inde…), la rue gronde : la Confédération paysanne et des dizaines d’associations ont manifesté à Paris, dénonçant un modèle d’ouverture commerciale menaçant la souveraineté alimentaire et la transition écologique. Malgré les « clauses de sauvegarde » promises par Bruxelles, la fracture entre logique de marché et exigence de durabilité s’accentue. Le débat n’est plus seulement technique : il devient politique, démocratique et identitaire. Breaknews – La guerre commerciale reprend : Les tensions montent autour des terres rares. Le 9 octobre, Pékin a imposé un nouveau contrôle extraterritorial sur leurs exportations, exigeant une autorisation pour tout produit contenant ne serait-ce qu’une trace de minerai chinois — même fabriqué hors du pays. Washington a aussitôt menacé de surtaxer à 100 % les produits chinois, avant de reculer face à la panique des marchés. Cette décision renforce le bras de fer sino-américain, mais aussi la vulnérabilité européenne, encore massivement dépendante du raffinage chinois. Pour l’UE, qui cherche à sécuriser ses chaînes d’approvisionnement stratégiques, c’est un rappel brutal de sa faiblesse industrielle et de la lenteur de son plan d’autonomie minérale. https://www.leclubdesjuristes.com/international/la-chine-durcit-le-controle-de-ses-terres-rares-un-nouveau-levier-dinfluence-12568/ |

Attardons nous sur cet article rédigé par Farid Fatah (Avocat, expert au CEDE) avec Sacha Courtial (Institut Jacques Delors) qui aborde les enjeux et défis juridiques du commerce international sino-européen pour y voir plus clair.

2. Ce que l’accord commercial UE–États-Unis change dans les relations avec la Chine

| Repères juridiques tirés de la Revue du Droit de l’UE (Dalloz) « Les enjeux et défis juridiques du commerce international sino européen, un équilibre juridique, commercial et politique à trouver pour une nouvelle coopération entre l’Union européenne et la Chine ? » – Sacha Courtial (chercheur à l’institut Jacques Delors) et Farid Fatah (Avocat, expert au CEDE). Malgré des traditions juridiques différentes, l’UE et la Chine ont progressivement rapproché leurs régimes de contrôle des investissements. Unification et transparence en Chine Depuis la Loi sur l’investissement étranger de 2020, Pékin applique un système modernisé fondé sur deux listes : – une liste négative, qui limite ou interdit l’accès à certains secteurs (aujourd’hui réduite à 29 secteurs, surtout télécoms, médias, métaux rares) ; – une liste encouragée, qui favorise les investissements dans les technologies de pointe, les énergies propres ou l’innovation industrielle. Un mécanisme de contrôle de sécurité nationale s’applique aux secteurs stratégiques (infrastructures militaires, données sensibles, technologies critiques), avec des délais comparables à ceux des procédures occidentales (30 à 60 jours ouvrés). Filtrage coordonné en Europe Côté européen, la France et plusieurs États membres ont renforcé leur contrôle des IDE sur les secteurs critiques (défense, santé, infrastructures, données). Le règlement UE 2019/452 a instauré un mécanisme de coopération entre capitales et avec la Commission, et le règlement UE 2022/2560 permet de bloquer les acquisitions subventionnées par des États tiers. Tendance commune Ces évolutions traduisent un mouvement de convergence : ouverture au capital étranger mais avec protection accrue des actifs stratégiques et des technologies critiques. L’Europe et la Chine semblent se rejoindre sur une logique de souveraineté économique et de « sécurité nationale économique », même si les outils et la transparence diffèrent. |

Un accord historique mais flou sur le fond

Depuis la conclusion en juillet du « plus grand accord commercial jamais signé », l’Union européenne et les États-Unis s’opposent régulièrement sur ce qui a réellement été négocié. Sur un point, cependant, leur discours converge : le renforcement de la sécurité économique. Les deux parties se sont engagées à « renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement », à « traiter les politiques non marchandes » et à « coopérer » sur le filtrage des investissements et les contrôles à l’exportation.

Ces engagements visent clairement à réduire la dépendance à la Chine pour les produits stratégiques et à protéger les industries occidentales d’une concurrence jugée de plus en plus agressive. Selon un haut fonctionnaire de la Commission, les outils de sécurité économique ont même été « l’un des dossiers les plus simples » des discussions transatlantiques – signe qu’il existe désormais un alignement de vue entre Bruxelles et Washington.

L’Europe se rapproche de la position américaine

L’UE continue d’affirmer qu’elle veut « réduire les risques, mais pas se découpler » de la Chine. Pourtant, le langage utilisé dans l’accord transatlantique se rapproche fortement de la stratégie américaine, beaucoup plus dure. Pour Varg Folkman, analyste au European Policy Centre, c’est « le signe que l’UE se range définitivement du côté des États-Unis sur la Chine ». Pékin en prend acte : la réaction officielle du ministère chinois des Affaires étrangères, bien que mesurée, a dénoncé toute initiative conclue « au détriment des intérêts de la Chine ».

L’Europe affronte ce que certains économistes appellent un « deuxième choc chinois » : les importations progressent dans tous les secteurs, y compris à haute valeur ajoutée. En France, elles ont bondi de 125 % pour le pharmaceutique et de 15 % pour le transport. Derrière le “dé-risking”, c’est toute la compétitivité industrielle européenne qui vacille.

La stratégie européenne semble ainsi évoluer vers un compromis : soutenir Washington sur la réduction de dépendance aux importations critiques tout en évitant un découplage brutal qui menacerait son industrie. Cette prudence se comprend : la Chine reste le deuxième partenaire commercial de l’UE et un marché vital pour certains secteurs, en particulier l’automobile et la chimie.

Une coopération économique encore vague

L’automne 2025 marque un tournant : la rivalité sino-américaine devient une guerre économique totale.

Donald Trump annonce une surtaxe de 100 % sur toutes les importations chinoises, étend les contrôles à l’exportation sur les logiciels critiques, et impose même des frais portuaires spécifiques aux navires liés à la Chine. Pékin réplique par de nouvelles restrictions, une taxe spéciale sur les services portuaires et l’extension de ses contre-mesures.

Pour la première fois, Washington propose de coordonner ses actions avec ses alliés, poussant l’Europe à prendre position.

Or l’UE reste divisée : entre alignement transatlantique et préservation de ses intérêts économiques, elle risque de devenir le terrain d’affrontement… plutôt qu’un acteur stratégique à part entière.

Peu de détails ont filtré sur la façon dont Bruxelles et Washington comptent concrètement gérer la question des « surcapacités » chinoises ou l’accès aux métaux critiques indispensables aux batteries, aux smartphones et aux technologies vertes. Un document conjoint UE–US, « finalisé à 90–95 % », doit être publié, mais il contiendra surtout des déclarations générales, sans mécanismes précis.

Ce flou est probablement délibéré : comme le note Alicia García Herrero (Bruegel), expliciter un plan trop précis pourrait être perçu comme une tentative d’« encerclement » par Pékin et déclencher des représailles. Le Japon, qui a signé un accord similaire avec Washington, s’est d’ailleurs abstenu de détailler publiquement sa stratégie.

Un contexte de tensions croissantes

L’accord intervient alors que les relations UE–Chine se détériorent. Pékin a imposé au printemps des contrôles massifs sur les exportations de minéraux critiques en réaction aux droits de douane de 145 % décidés par l’administration Trump, ce qui a forcé plusieurs sites industriels européens à ralentir leur production. Les liens renforcés entre la Chine et la Russie, sur fond de guerre en Ukraine, accentuent encore la méfiance européenne.

Certains analystes estiment que la pression américaine sur l’Inde et la Chine pour limiter les achats de pétrole russe constitue une concession obtenue par l’UE dans les négociations. L’Europe accepte de durcir sa position sur Pékin en échange d’une fermeté accrue de Washington vis-à-vis de Moscou.

L’UE en quête de cohérence stratégique

Malgré ces avancées, plusieurs observateurs doutent que l’accord constitue une base solide pour une véritable stratégie transatlantique. Nils Redeker (Jacques Delors Centre) souligne que l’UE reste divisée sur la Chine – divisions qui ont aussi affaibli sa position dans les discussions avec Washington. L’exemple des droits de douane sur les véhicules électriques chinois est révélateur : Paris y était favorable, Berlin s’y est opposé en raison de la dépendance de son industrie automobile au marché chinois.

Cette absence de ligne claire empêche l’UE de peser de tout son poids. Or, comme le rappellent Courtial et Fatah (Revue du droit de l’UE), la question ne se limite pas au commerce : les régimes de contrôle des investissements convergent de plus en plus entre l’Europe et la Chine, mais le « level playing field » reste loin d’être atteint. Sans un cadre juridique global – incluant l’accès aux marchés publics, la transparence des subventions et la protection des données – l’UE risque de n’avoir qu’une stratégie réactive et fragmentée.

Vers un nouvel équilibre avec la Chine ?

L’accord transatlantique pourrait marquer un tournant : l’Europe accepte de s’inscrire dans la stratégie américaine de réduction de dépendance et de défense de ses industries, tout en laissant la porte ouverte à un dialogue avec Pékin.

Bruxelles envisage de doubler la surtaxe sur les importations chinoises d’acier, jusqu’à 50 %, pour enrayer la chute de la production européenne. Mais la dépendance demeure : la Chine contrôle encore 80 % du raffinage des terres rares, un levier stratégique qu’elle manie avec habileté.

La question reste de savoir si ce dialogue prendra la forme d’un nouvel accord global sur les investissements, élargi aux questions de données, d’IA et de transition écologique – comme le suggèrent Courtial et Fatah – ou si l’UE continuera de gérer la relation au coup par coup. Ce qui est certain, c’est que 2025 pourrait être l’année où Bruxelles devra assumer un choix plus net : rester dans l’ambiguïté ou définir enfin une politique chinoise cohérente, capable de conjuguer ouverture commerciale, protection stratégique et coopération climatique.

A lire aussi sur le blog :

Depuis 2018, la guerre commerciale sans merci des États-Unis et de la Chine

Chine, l’adversaire – partenaire

Mais aussi

Sources :

Europe Info Hebdo | Substack