En cette rentrée 2022, l’Europe est de nouveau confrontée à de nombreux défis. A commencer par le retour d’une inflation frôlant les deux chiffres. Economie, défense, climat, élargissement… l’Union européenne ne manque pas de chantiers pour ces prochains mois.

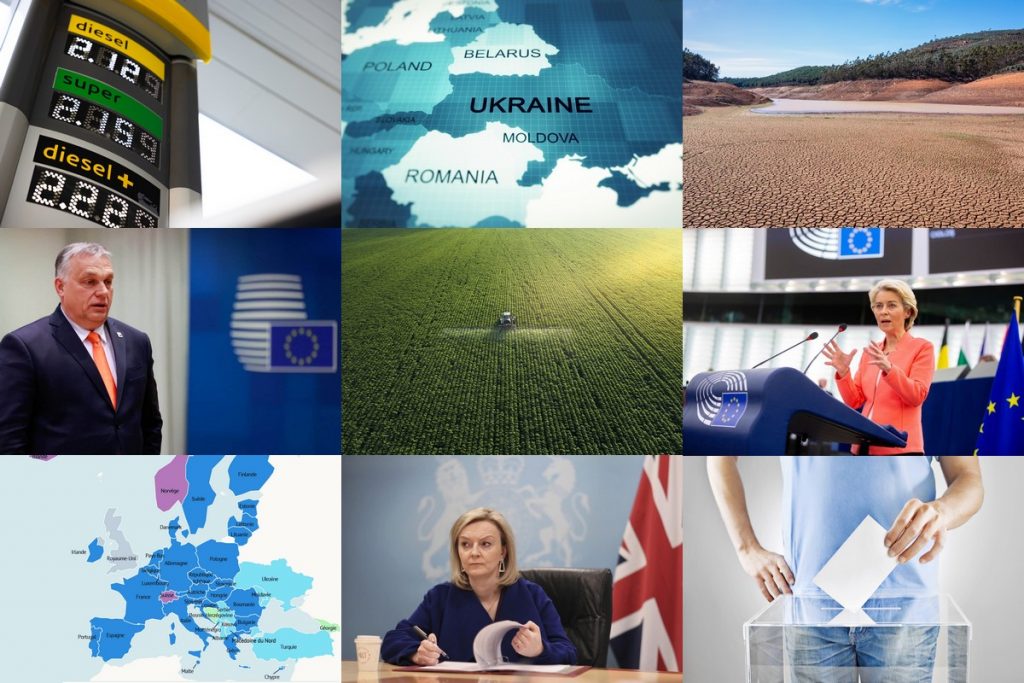

La rentrée s’annonce agitée pour l’Union européenne… Crédits : iStock / Commission européenne

La rentrée s’annonce agitée pour l’Union européenne… Crédits : iStock / Commission européenne

S’il est un sujet qui sans nul doute accaparera les discussions des responsables européens ces prochains mois, c’est bien l’envolée des prix sur le Vieux Continent. En juillet, l’Union européenne a enregistré une inflation annuelle de 9,8 %.

Pour atténuer cette flambée, les gouverneurs de la Banque centrale européenne pourraient notamment décider d’une nouvelle hausse des taux directeurs lors de leur prochaine réunion le 8 septembre, après celle de 50 points de base en juillet. Au sein de l’institution monétaire de l’UE, certains plaident pour une augmentation allant jusqu’à 75 points, selon Reuters. Au risque d’alourdir le poids de la dette des Etats membres et de pénaliser la croissance, puisqu’un relèvement des taux réduit la demande et les possibilités de crédits pour les particuliers et les entreprises.

Discours sur l’état de l’Union

Le mercredi 14 septembre dans l’hémicycle strasbourgeois, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’exprimera devant les 705 députés européens et présentera les orientations stratégiques de l’exécutif européen.

Crise énergétique : le casse-tête européen de rentrée

C’est que la situation est critique. A l’origine de cette inflation généralisée : un boom des prix de l’énergie (+ 39,6 % dans la zone euro en juillet). En France, par exemple, l’électricité a passé la barre des 1 000 euros le MWh sur le marché de gros le 26 août, contre environ 85 euros un an auparavant.

La guerre en Ukraine et le tarissement des flux de gaz russe vers l’Europe sont quant à eux responsables de ce renchérissement des coûts de l’énergie. Sans compter la sécheresse, qui réduit la production hydroélectrique, couplée à une faible disponibilité du parc nucléaire français due à des opérations de maintenance. Craignant une pénurie de gaz cet hiver, les Etats membres ont déjà rempli leurs stocks à 80 % (avec deux mois d’avance) et convenu d’une réduction de 15 % de leur consommation de gaz entre le 1er août et le 31 mars prochain, par rapport à leur consommation moyenne sur la même période ces 5 dernières années. D’où l’invitation faite par la Première ministre française Elisabeth Borne, lundi 29 août devant le Medef, à ce que chaque entreprise établisse “en septembre, son propre plan de sobriété” énergétique.

C’est dans ce contexte qu’une réunion extraordinaire des ministres de l’Energie doit se tenir le 9 septembre à Bruxelles. Ceux-ci plancheront en particulier sur l’ ”intervention d’urgence” annoncée lundi 29 août par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen pour atténuer la hausse des prix. Celle-ci a également affirmé, sans donner plus de détails, que l’Union préparait une “réforme profonde et structurelle du marché de l’énergie, d’ici le début de l’année prochaine”.

Depuis plusieurs mois, plusieurs pays dont l’Espagne et la France plaident en faveur d’un découplage des prix de l’électricité de ceux du gaz, afin que l’augmentation des seconds ne se répercute pas directement sur les premiers. Si d’autres comme le Danemark et le Luxembourg s’y sont jusqu’à maintenant montrés réticents, l’Allemagne semble quant à elle avoir effectué un revirement à ce sujet.

Renforcer le soutien à l’Ukraine

Si l’explosion des prix de l’énergie dérive du conflit ukrainien, l’UE s’apprête aussi à prendre de nouvelles décisions en lien avec la guerre elle-même.

Alors que deux milliards et demi d’euros d’envoi d’armes aux Ukrainiens ont été financés par l’Europe depuis février (une première dans l’histoire de l’Union), les Européens cherchent d’autres moyens pour aider militairement Kiev. Lors d’une réunion informelle des ministres de la Défense le 30 août, les Vingt-Sept donné leur feu vert à des travaux visant à créer une nouvelle mission de formation des soldats ukrainiens. Un domaine dans lequel l’UE dispose d’une certaine expérience, à travers la trentaine de missions militaires qu’elle a lancées dans le monde depuis le début des années 2000.

Une autre mesure destinée à renforcer les sanctions à l’égard de la Russie n’a en revanche pas convaincu l’ensemble des Etats membres : l’interdiction des visas de court séjour pour l’ensemble des Russes. Soutenue par la Pologne, les pays baltes ou encore la Finlande, cette possibilité a pour l’heure été écartée par les ministres des Affaires étrangères, réunis les 30 et 31 août. Les gouvernements européens ont en revanche suspendu l’application d’un accord de 2007 qui facilitait l’obtention des visas pour les citoyens russes.

Les candidatures de la Finlande et de la Suède à l’Otan sont également suivies de près. Poussées à sortir de leur neutralité historique par l’invasion de l’Ukraine, ces voisines de la Russie ont obtenu une réponse favorable à leur demande d’adhésion de la part des Alliés fin juin à Madrid. Avec ces deux nouveaux pays, l’Alliance atlantique compterait dès lors 23 Etats membres de l’UE sur 27.

Mais si une vingtaine des 30 membres de l’Alliance atlantique dont la France ont depuis ratifié les protocoles d’adhésion, ce n’est pas le cas de la Turquie, qui conditionne son accord à une coopération d’Helsinki et de Stockholm dans la lutte contre les rebelles kurdes. Au risque de bloquer le processus ?

L’Europe comme acteur global

Ailleurs dans le monde, les sujets d’importance ne manqueront pas pour les Vingt-Sept. L’accord sur le nucléaire iranien en fait partie. En 2018, les Etats-Unis s’étaient unilatéralement retirés du traité que l’Iran, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Russie, la Chine ainsi que l’UE avaient également signé. En réaction, les Iraniens sont sortis de leurs obligations en matière d’uranium enrichi. Une nouvelle mouture du traité, préparée depuis par les diplomates de l’UE et actuellement discutée par les Américains et les Iraniens, pourrait être très prochainement adoptée.

Les questions commerciales occuperont aussi les Européens. En particulier l’accord entre l’UE et le Mercosur, conclu en 2019 mais désormais bloqué par plusieurs Etats membres dont la France, qui justifie son rejet par la déforestation pratiquée par le Brésil. Le pays pourrait en outre pâtir de la concurrence de l’Amérique latine en matière agricole. Là encore, la Commission européenne espère trouver un compromis acceptable pour tous.

Autre échéance internationale pour l’UE : le G20 à Bali (Indonésie) les 15 et 16 novembre. Les présidents russe Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping y participeront en principe. Eu égard au contexte mondial, le rendez-vous devrait être au centre de toutes les attentions.

Environnement et climat : agir après un été caniculaire

Entre feux de forêts et canicules, l’été européen a parfois pris des airs d’Apocalypse. Le Vieux Continent aurait ainsi connu sa pire sécheresse depuis 500 ans, tandis que plus de 830 000 hectares ont été brûlés depuis le début de l’année (trois fois plus que la moyenne des 15 dernières années). Si l’Europe semble aujourd’hui connaître une accalmie, près des deux tiers de son territoire faisaient toutefois l’objet d’un avertissement ou d’une alerte fin août.

La Commission européenne prépare de son côté un nouveau cadre européen de surveillance et de planification stratégique des forêts. Il s’agit de réduire l’exploitation illégale du bois par l’amélioration des connaissances sur les forêts, tout en soutenant l’adaptation des milieux forestiers au changement climatique. Les trilogues avec le Parlement européen et le Conseil doivent par ailleurs se tenir à propos d’un règlement contre la déforestation. L’objectif affiché est d’empêcher que les importations de cacao, de soja ou encore de bœuf dans le marché européen ne proviennent de forêts dégradées dans des pays tiers.

Les deux institutions doivent par ailleurs s’accorder pour que le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, l’extension du marché carbone au chauffage et au transport ou encore le Fonds social pour le climat, qui figurent parmi les principaux instruments du “paquet climat” présenté par la Commission européenne en juillet 2021, s’appliquent pleinement. S’agissant de la fin des ventes des voitures et camionnettes thermiques à l’horizon 2035, la présidence tchèque du Conseil (1er juillet – 31 décembre 2022) a fait savoir qu’elle voulait s’approcher le plus possible de l’accord entre les Etats membres de juin dernier permettant, entre autres, un point d’étape en 2026 sur la vente de voitures utilisant des carburants alternatifs durables.

Les dirigeants européens devraient également se rendre à Charm El-Cheikh en Egypte du 6 au 18 novembre prochain pour la COP27 sur le climat. Un événement suivi de la COP15 Biodiversité en décembre à Montréal, au Canada. Un nouveau cadre mondial doit être adopté à ce sujet, alors que la Commission a proposé en juin dernier une loi de restauration de la nature afin de réparer 80 % des habitats européens. “Cela devrait être une source d’inspiration pour Montréal et constituer un plan pour le reste du monde”, estimait cet été le commissaire à l’Environnement Virginijus Sinkevičius.

Brexit : le feuilleton sans fin

En marge de la guerre en Ukraine, d’autres sujets internationaux occuperont les Européens. Notamment dans leur voisinage immédiat.

Les relations avec le Royaume-Uni pourraient ainsi s’imposer de nouveau dans l’agenda. Car le pays attend un nouveau chef de gouvernement, après la démission d’un Boris Johnson empêtré dans plusieurs scandales outre-Manche. Le verdict des membres du parti conservateur, qui doivent élire son successeur, sera connu le 5 septembre. C’est aujourd’hui la ministre des Affaires étrangères Liz Truss qui fait figure de grande favorite. Or ses positions au sujet du protocole nord-irlandais, qui implique des contrôles douaniers en mer d’Irlande pour éviter le retour d’une frontière physique entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande, ne sont pas moins radicales que celles de M. Johnson. Alors que l’UE a déjà déclenché sept procédures d’infraction contre le Royaume-Uni pour le non-respect de ces règles, l’une des premières décisions de Liz Truss pourrait consister à suspendre unilatéralement le protocole.

L’UE, combien de membres ?

Dans les dossiers liés à la géographie immédiate de l’UE se trouvent aussi les questions d’élargissement, au menu d’un sommet européen organisé par la présidence tchèque du Conseil à Prague les 6 et 7 octobre. Après le statut de candidat accordé à l’Ukraine et la Moldavie en juin (la Géorgie étant quant à elle invitée à conduire des réformes avant de pouvoir y prétendre), puis l’ouverture des négociations d’adhésion avec la Macédoine du Nord et l’Albanie en juillet, le gouvernement du Kosovo souhaite à son tour demander à adhérer à l’UE d’ici la fin de l’année. Mais les rapports tumultueux du pays avec la Serbie, qui refuse de reconnaître l’indépendance de son ancien territoire depuis 2008, bloquent le processus. Tout comme l’absence de reconnaissance diplomatique du Kosovo par cinq pays de l’UE : l’Espagne, la Grèce, la Slovaquie, Chypre et la Roumanie.

Le sommet européen devrait aussi être l’occasion de travailler sur le projet de “Communauté politique européenne” proposé en mai par Emmanuel Macron. Celui-ci vise à faciliter la coopération entre les pays de l’UE et d’autres démocraties européennes sur des sujets communs. Le 29 août, le chancelier allemand Olaf Scholz a quant à lui plaidé en faveur d’une Union européenne réformée comptant “30 voire 36 Etats”.

Quelle réforme institutionnelle ?

Les deux dirigeants ont d’ailleurs tour à tour plaidé pour une réforme du fonctionnement de l’UE, débouchant par exemple sur l’abandon de la règle de l’unanimité au Conseil. Une mesure qui figure parmi les nombreuses propositions remises le 9 mai dernier par les citoyens de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. Or plusieurs d’entre elles nécessiteraient de réviser les traités européens, ce que de nombreux Etats membres refusent aujourd’hui.

Le mercredi 14 septembre, une première série de propositions pour prendre en compte les recommandations citoyennes sera sans doute dévoilée par Ursula von der Leyen à l’occasion du discours sur l’état de l’Union, qui marque depuis 2010 la session plénière de rentrée. Dans l’hémicycle strasbourgeois, devant les 705 députés européens, la présidente de la Commission exposera sa vision de l’avenir de l’Union européenne et les textes que l’exécutif européen entend proposer au cours des prochains mois.

Etat de droit & plan de relance

Depuis de nombreuses années, la Hongrie est accusée par Bruxelles de porter atteinte aux principes de l’état de droit. Des dérives qui ont conduit l’exécutif européen à activer pour la première fois, en avril 2022, son mécanisme de conditionnalité des fonds au respect de l’état de droit. Celui-ci pourrait priver à terme Budapest des subsides européens. Mais à la mi-août, le gouvernement de Viktor Orbán s’est engagé à modifier 10 textes de lois contre la corruption dans son pays pour tenter de débloquer la situation.

En outre, le pays n’a toujours pas vu son plan de relance validé par les instances européennes, contrairement à la Pologne qui a reçu le feu vert du Conseil de l’UE au mois de juin dernier. Si cette distinction entre Varsovie et Budapest est très contestée, la Pologne devra elle aussi mettre en place des mesures pour garantir l’indépendance de la justice afin de toucher les 35 milliards d’euros de la relance européenne.

La présidence tchèque du Conseil entend également finaliser l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme, un projet de longue date pour l’UE. Datant de 1950, ce texte signé par les 46 membres du Conseil de l’Europe dont les 27 pays de l’UE a pour objectif de garantir un certain nombre de droits fondamentaux et de libertés individuelles dans les Etats l’ayant ratifiée.

La Commission devrait également présenter dans les prochains mois son “European Media Freedom Act”, un texte visant à renforcer la liberté et le pluralisme des médias.

De nouvelles ressources budgétaires ?

Comme chaque année à cette période, le Parlement européen et le Conseil de l’UE vont tenter de s’accorder sur le budget de l’année suivante. Trois nouvelles ressources propres devaient en principe être mises en place à partir du 1er janvier 2023. Elles dépendent toutefois de l’avancée des négociations sur les instruments dont elles seront issues : l’extension du marché du carbone, le lancement d’une “taxe carbone” aux frontières et le futur impôt mondial sur les multinationales, ce dernier accusant un retard conséquent.

Accompagner la transition numérique

Si en matière numérique, les deux grands projets de régulation des marchés (DMA) et des services (DSA) doivent entrer en application début 2023, d’autres réformes suivent leur cours. C’est le cas de la directive NIS 2 sur la cybersécurité, qui doit contraindre plus de 100 000 entreprises et administrations de l’UE à rehausser le niveau de leur sécurité informatique. Après un accord politique entre Conseil et Parlement obtenu mi-mai, le texte devrait être formellement adopté à l’automne pour s’appliquer d’ici 2 ans.

La Commission européenne prévoit en outre de dévoiler prochainement sa proposition de loi sur la cyber-résilience (Cyber Resilience Act), en vue d’imposer des règles communes en matière de cybersécurité aux fabricants et vendeurs de produits numériques. Enfin, la présidence tchèque du Conseil de l’UE espère conclure les négociations autour d’une “Déclaration européenne sur les droits et principes numériques”, présentée en janvier 2022 par la Commission.

Une nouvelle politique agricole commune

La prochaine politique agricole commune (PAC) doit entrer en vigueur le 1er janvier 2023. Si certains Etats règlent encore les derniers détails de leurs plans stratégiques nationaux, la Commission a annoncé en avoir validé sept d’entre eux le 31 août, dont celui de la France. Négociés directement avec la Commission européenne, ces nouveaux documents détaillent comment chaque pays tentera de répondre aux objectifs de la PAC. Compte tenu du contexte ukrainien, l’exécutif européen a accordé des dérogations temporaires aux Etats concernant la rotation des cultures et la présence d’éléments favorables à la biodiversité, en vue de lutter contre les risques de pénurie alimentaire.

Elections en Suède, Italie, Bulgarie…

La fin de l’année sera également riche en échéances électorales. A commencer par la Suède le 11 septembre, où les 349 sièges de la chambre unique du Parlement (Riksdag) doivent être renouvelés pour 4 ans (les élections régionales et municipales se tiennent également ce jour). La Première ministre sortante Magdalena Andersson (Sociaux-démocrates) est en tête des intentions de vote (30 %). Toutefois, la coalition de gauche qu’elle pourrait diriger en cas de victoire est au coude-à-coude avec une potentielle alliance de droite, aujourd’hui dominée par l’extrême droite (Démocrates de Suède) dans les sondages (20 à 23 %). L’orientation politique du futur gouvernement aura par ailleurs une incidence sur la prochaine présidence suédoise du Conseil de l’Union européenne, du 1er janvier au 30 juin 2023.

Les Italiens devront ensuite élire députés et sénateurs le 25 septembre, lors d’un scrutin avancé en raison de la chute du gouvernement de Mario Draghi en juillet. Les derniers sondages anticipent une large victoire de la coalition de droite menée par Georgia Meloni, la présidente du parti post-fasciste “Frères d’Italie”, aux côtés de la Ligue de Matteo Salvini (extrême droite) et de Forza Italia, dirigée par Silvio Berlusconi (conservateurs). La perspective d’un futur gouvernement coalisant ces trois partis, traditionnellement eurosceptiques et pour deux d’entre eux proches de la Russie, inquiète les milieux européens et les marchés financiers. D’autant qu’une majorité de deux tiers des sièges, qui leur permettrait de modifier la constitution, n’est pas à exclure. L’alliance a toutefois tenu à rassurer sur sa “pleine adhésion au processus d’intégration de l’UE”, ainsi que son soutien aux engagements de l’Otan et à l’Ukraine. Face à eux, les formations politiques de la gauche et du centre sont divisées, notamment entre le Parti démocrate mené par Enrico Letta et le “Parti de l’action” de Carlo Calenda.

Les Bulgares éliront quant à eux leurs députés le 2 octobre, le gouvernement pro-européen et anti-corruption de Kiril Petkov ayant chuté en juin. Il s’agit de la quatrième élection depuis avril 2021 dans ce pays en proie à une importante crise politique. Début août, le parti conservateur pro-russe Gerb était en tête des sondages avec 24 % des intentions de vote, devant celui de Kiril Petkov (22 %).

Enfin, la Lettonie organise des élections législatives le 1er octobre, tandis que des élections présidentielles se tiendront le 9 octobre en Autriche (l’écologiste Alexander Van der Bellen est candidat pour un second mandat face à une extrême droite en hausse dans les sondages) et en Slovénie en octobre et novembre.