La CDU rempart à l’extrême droite en Allemagne et au Parlement européen ? Rien ne va plus

Table of Contents

Introduction

À l’approche des élections législatives allemandes prévues le 23 février 2025, les deux principaux partis ont dévoilé, en décembre, leurs programmes présentant des stratégies divergentes pour relancer l’économie en berne du pays. Alors que l’Allemagne entre dans sa deuxième année de récession, les attentes de la population sont plus élevées que jamais.

Le Parti social-démocrate (SPD) d’Olaf Scholz et son adversaire de droite, l’Union chrétienne-démocrate (CDU/CSU) du candidat favori à la chancellerie, Friedrich Merz, ont tous deux placé l’économie et la restauration de la croissance au centre de leur campagne avec bien évidemment des réponses diamétralement opposées. Jasper Steinlein, Jonathan Packroff et Nick Alipour ont consulté l’ensemble de leur projet électoral pour Euractiv.

Alors que le programme de la CDU/CSU se concentre sur un « large allègement » des impôts et de la charge administrative, le SPD semble plutôt enclin à dépenser pour sortir de la crise.

Sur le volet de la transition verte, Olaf Scholz et Friedrich Merz reconnaissent la nécessité de passer des combustibles fossiles aux énergies propres, et de permettre à l’UE d’atteindre son objectif de zéro émission nette d’ici 2050. Toutefois, la CDU/CSU mise sur les mécanismes de marché classiques pour lutter contre les émissions, la taxation du carbone étant considérée comme « l’instrument clé ». Pour sa part, le SPD propose que le gouvernement demeure actif dans la promotion des réseaux ferroviaires et de la mobilité électrique, entre autres, par le biais de subventions de l’État.

En matière de défense, les deux candidats visent tous deux l’objectif de dépenses de 2 % de l’OTAN, réticents à l’idée d’une dette commune de l’UE pour financer la création d’une « union de défense » européenne.

Le SPD et la CDU/CSU sont également alignés concernant leurs aspirations européennes, puisqu’ils soulignent la nécessité pour l’Allemagne, l’État le plus peuplé de l’UE, de jouer un rôle de premier plan à Bruxelles dans le contexte des crises mondiales.

1. Une triple crise : crise du système politique, crise d’identité, crise économique

(Synthèse de l’article : L’Allemagne dans la macro-crise : anatomie d’un pays cassé (Le Grand Continent) – 16 décembre 2024 par Guillaume Duval)

Un système politique fracturé

Le paysage politique allemand, longtemps marqué par le bipartisme, traverse aujourd’hui une fragmentation importante. La CDU-CSU, partis chrétiens-démocrates qui ont dominé l’après-guerre en instaurant l’« économie sociale de marché » ordolibérale, a joué un rôle central. Ce modèle, inspiré par Bismarck, combinait libéralisme et protections sociales pour contrer le communisme. Face à eux, le SPD, grand parti social-démocrate soutenu par un puissant mouvement syndical, n’a accédé au pouvoir qu’en 1969 avec Willy Brandt. Le paysage politique s’est diversifié dès les années 1980 avec les Verts, dont la progression a culminé dans les années 2000 avec leur participation au gouvernement, mais leur base sociale, limitée aux élites diplômées, freine leur transformation en parti populaire.

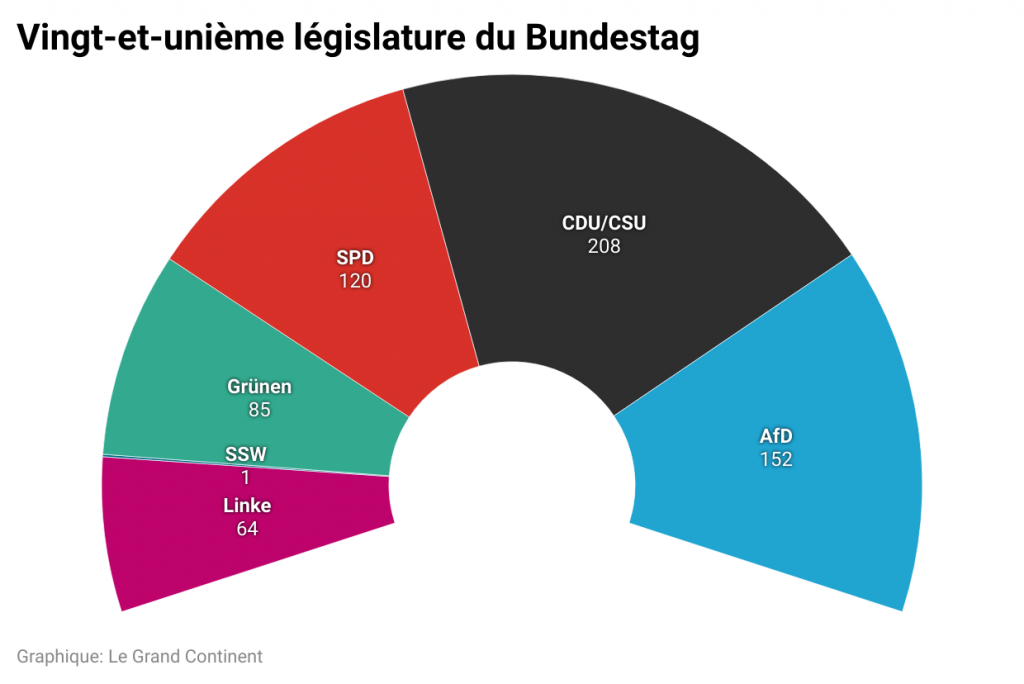

L’apparition de Die Linke, héritier du Parti communiste est-allemand, a également marqué la scène politique, bien que son influence s’érode avec le vieillissement de son électorat. À l’inverse, l’AfD, née en 2013 d’une contestation anti-euro, s’est affirmée comme une force d’extrême droite xénophobe, séduisant particulièrement les régions de l’ex-RDA, où la mémoire du passé nazi a été façonnée par une propagande communiste d’en haut. Paradoxalement, ce parti trouve aussi des soutiens dans sa proximité idéologique avec Vladimir Poutine, incarnant un autoritarisme qui résonne avec certains aspects historiques et culturels allemands.

La dernière innovation politique est le Bündnis Sara Wagenknecht (BSW), fondé en 2024 par une figure scissionnaire de Die Linke. Ce mouvement hybride, conservateur sur les questions sociétales et radical sur le plan social, incarne une personnalisation politique inédite en Allemagne. Cet éclatement politique reflète une crise profonde, symbolisée par l’effondrement du SPD, jadis pilier du bipartisme allemand, qui peine désormais à trouver sa place dans ce paysage de plus en plus éclaté.

La mort de l’Allemagne ouverte et libérale d’après-guerre: crise d’identité et question migratoire

Après 1968, l’Allemagne s’est affirmée comme une nation ouverte, libérale et antiraciste, tirant les leçons du nazisme. Cependant, en une décennie, cette identité a vacillé sous le poids d’une réunification inachevée et de l’impact d’une importante vague migratoire. Bien qu’essentielle pour une population vieillissante et à faible natalité, cette immigration a bouleversé la société allemande. Aujourd’hui, les forces politiques nationalistes et xénophobes gagnent du terrain, reflétant une fracture identitaire profonde.

Historiquement, l’Allemagne, pays d’émigration massive depuis le XVIIIe siècle, a tissé des liens étroits avec le reste du monde, notamment via ses diasporas en Europe de l’Est, en Amérique latine et aux États-Unis. Cet héritage explique son atlantisme marqué et la force de son commerce extérieur, soutenus par un « effet diaspora » absent en France. Longtemps régie par le droit du sang, l’Allemagne n’a évolué qu’au début des années 2000 sous Gerhard Schröder pour faciliter l’accès à la nationalité des immigrés.

Contrairement à la France, l’Allemagne a participé tardivement à la colonisation européenne et a vu sa démographie s’effondrer après 1968. Cette chute s’explique par un mouvement féministe fort, une entrée tardive des femmes sur le marché du travail et une conscience précoce des enjeux écologiques. Si la natalité a légèrement remonté depuis 2010 grâce aux réformes d’Angela Merkel, elle reste bien inférieure au seuil de renouvellement démographique.

La France, à l’inverse, s’est caractérisée par une transition démographique précoce et une faible natalité historique. Ayant conquis un vaste empire colonial au XIXe siècle, elle est devenue un pays d’immigration bien avant ses voisins européens. Aujourd’hui, les enjeux migratoires en France diffèrent de ceux de l’Allemagne. Alors que la première débat principalement de l’intégration des descendants d’immigrés, la seconde, avec une immigration récente plus massive, a freiné son déclin démographique et stimulé son économie.

Depuis 2010, l’Allemagne accueille davantage d’immigrants que la France, notamment des Européens touchés par la crise de la zone euro. Ces jeunes travailleurs qualifiés représentent un gain économique majeur, freinant les pénuries de main-d’œuvre et soutenant les retraites. En revanche, ce succès économique masque des tensions identitaires et politiques croissantes, révélant un pays en pleine redéfinition de son rapport à l’ouverture et à la diversité.

Un modèle économique gravement menacé: crise du modèle économique

Le modèle économique allemand, autrefois moteur dominant de l’Union européenne, traverse une crise profonde. Fondé sur une puissante industrie exportatrice, il s’est imposé comme champion mondial des exportations, rivalisant avec des géants comme la Chine et les États-Unis. Cette réussite s’explique notamment par des réformes menées sous Gerhard Schröder, comme la compression du coût du travail et la politique de dumping social, qui ont permis de redresser la balance commerciale du pays tout en creusant les inégalités et fragilisant l’économie européenne. L’élargissement à l’Est de l’Union européenne a également offert à l’industrie allemande des débouchés et des coûts de production réduits, renforçant son avantage compétitif.

Cependant, les crises successives, comme celle de 2008 et plus récemment la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, ont révélé les fragilités de ce modèle. La production industrielle recule, les exportations hors de l’Union s’effondrent, et l’industrie allemande peine à s’adapter aux révolutions technologiques. L’abandon des motorisations thermiques et l’essor des batteries et des logiciels menacent son secteur automobile, pilier historique de son économie, face à une concurrence où elle est en retard. De plus, l’Allemagne, comme le reste de l’Europe, a manqué le virage stratégique des nouvelles technologies, contrairement à des pays ayant misé sur des politiques industrielles ambitieuses.

La gouvernance particulière de l’industrie allemande, basée sur la codétermination, a jusqu’ici freiné les délocalisations et permis une résilience notable. Pourtant, cette structure, qui implique fortement les salariés dans les décisions des entreprises, pourrait être mise à l’épreuve par les transformations en cours. Faute de modernisation et de politique industrielle européenne, le modèle allemand, autrefois un exemple, risque de devenir un fardeau, transformant l’Allemagne en « l’homme malade » de l’Europe.

Conséquences de la crise allemande pour l’Union européenne ?

Cette paralysie touche au premier chef la façon dont les autorités allemandes interviennent dans le cadre européen. Compte tenu du poids de l’Allemagne et de sa position centrale au cœur d’une Union élargie, cette crise du « modèle allemand » a déjà et aura de profondes conséquences pour la construction européenne.

Les autorités allemandes pourraient assouplir leurs positions au sujet de l’austérité budgétaire généralisée en Europe et de l’émission de dette commune pour financer les biens communs européens. Angela Merkel avait été motrice pour promouvoir l’émission d’une dette commune de 750 milliards d’euros afin de faire face aux conséquences de la pandémie tout en accélérant les transitions vertes et numériques. Le gouvernement allemand s’apprête profiter de la relativement bonne position du pays en termes d’endettement public pour investir et soutenir l’industrie allemande

EUROBONDS : Le gouvernement d’Olaf Scholz s’est opposé à une émission de dette commune pour la defense et l’Ukraine!

2. « Fritz » dans le combat de sa vie

La pire chose lorsqu’on est donné gagnant d’office, c’est qu’il y a peu à gagner et beaucoup à perdre. Friedrich Merz, favori des élections réalise ces jours-ci que le fait d’être traité comme un chancelier en puissance s’accompagne d’une surveillance du moindre signe de faiblesse.

Alors que la campagne s’accélère, la moyenne des sondages pour les chrétiens-démocrates (CDU) de Merz commence à s’infléchir: Le parti est tombé sous la barre des 30 % depuis juin dernier. Le candidat devrait s’inquiéter lorsque des murmures en coulisses, issus de son propre camp, commencent à évoquer des « doutes » sur sa stratégie.

Merz, 69 ans n’a jamais été un candidat inspirant. Son parti l’avait mis sur la touche au début de l’ère Merkel, avant qu’il ne refasse surface en 2018 – avec un ego meurtri – pour profiter de l’affaiblissement de Merkel et du vide laissé après son départ. Il était soutenu par les cadres historiques de la CDU, car il incarnait un retour aux beaux jours de l’ère Kohl.

Le plus grand avantage de Merz pourrait être qu’il paraît fort et stable à côté de l’Olaf Scholz, que certains comparent à un Schtroumpf. Mais suscite-t-il une « Merz-mania » ? Non – ni parmi l’aile Merkel de son parti, ni auprès du grand public. Ce vide d’attention a été comblé par l’AfD, avec la candidate Alice Weidel (une lesbienne en couple avec une femme d’origine sri-lankaise) qui échange avec des milliardaires de la tech sur X Spaces (aussi ridicule qu’ait pu être sa conversation avec Elon Musk).

Une majorité d’Allemands se disent favorables à des mesures migratoires plus strictes, même soutenues par l’AfD. Alors que beaucoup au sein de la CDU comptaient sur un score solide pour faire avancer leurs politiques lors des négociations de coalition post-électorales avec les sociaux-démocrates et/ou les Verts. La tendance actuelle semble aller dans une autre direction, avec l’AfD franchissant la barre des 20 % et même les Verts montrant des signes de regain.

Cela dit, bien qu’Elon Musk puisse penser le contraire, les frasques de l’AfD ne suffiront pas à couler Merz et à porter l’extrême droite à la victoire. Malgré les critiques croissantes à son égard pour avoir fragilisé le « pare-feu » contre l’AfD en sollicitant son soutien sur les lois migratoires et manifestations massives contre lui, Merz semble garder le cap.

Merz est peut-être en difficulté, mais il n’est pas fini: Fritz n’abandonne jamais.

Source : The Brief – ‘Fritz’ in the fight of his life – Euractiv

A lire aussi : Allemagne – quels scénarios après des élections anticipées ?

| Breaking News : Les enseignements du premier duel Scholz-Merz Le premier débat entre Olaf Scholz et Friedrich Merz a mis en lumière leurs visions opposées sur l’immigration et la politique étrangère, notamment face aux États-Unis et à l’Ukraine. Sur l’immigration, Merz défend une ligne plus restrictive, s’appuyant sur la loi fondamentale de 1993, et pointe du doigt les Verts comme principal obstacle à un durcissement des règles. Scholz, lui, met en avant une baisse des demandes d’asile et le succès de son gouvernement dans la mise en place d’un nouveau système européen. Concernant Donald Trump, les deux candidats jugent nécessaire de prendre au sérieux ses déclarations, notamment sur les droits de douane, mais divergent sur la stratégie à adopter. Sur l’Ukraine, Scholz refuse l’envoi de missiles Taurus par crainte d’une escalade, tandis que Merz se montre plus ouvert, en insistant sur un soutien accru à Kiev. |

3. Les positions de la CDU

| Breaking News Suite aux élections, les négociations de coalition se mettent en oeuvre de manière informelle en Allemagne. Selon un accord politique préliminaire des partenaires de la coalition, des concessions douloureuses de part et d’autre de l’échiquier sont déjà sur la table, à commencer par le financement du gouvernement. En dehors de cela, le document règle les questions les plus controversées concernant l’immigration, l’économie et la politique du travail. Des contrôles aux frontières aux baisses d’impôts, les principales mesures politiques de la future coalition allemande – Euractiv FR |

Soutien aux outils de défense commerciale

La CDU soutient activement l’utilisation des outils de défense commerciale pour protéger les intérêts économiques européens. Cela inclut le contrôle des investissements étrangers stratégiques, la lutte contre le dumping, et la régulation des subventions déloyales. La volonté de renforcer l’autonomie stratégique de l’Europe s’inscrit dans une ligne cohérente avec les priorités du parti.

Cependant, bien que la CDU défende ces mesures, elle a parfois été critiquée pour une approche jugée réactive plutôt que proactive en matière d’investissements technologiques. Si le rapport Draghi a effectivement plaidé pour des moyens financiers significatifs pour stimuler la compétitivité et l’innovation européenne, il n’existe pas de preuve directe que ce rapport ait été explicitement ignoré par les décideurs proches de la CDU. Cette nuance est importante pour éviter des affirmations non étayées.

Politique étrangère

En matière migratoire, la CDU a pris des positions restrictives, notamment en prônant un durcissement des politiques d’accueil, ce qui a alimenté des critiques sur une orientation perçue comme une forme de « forteresse européenne ». Toutefois, cette caractérisation est sujette à interprétation et la CDU n’a pas explicitement adopté une telle terminologie. L’immigration est devenue un enjeu majeur en Allemagne, accentué par la montée de l’AfD et le poids de l’héritage d’Angela Merkel sur l’ouverture des frontières. En réponse à une hausse des demandes d’asile entre 2021 et 2023, Friedrich Merz et la CDU ont proposé un plan en cinq points, incluant le rétablissement des contrôles aux frontières et le refus systématique des arrivées irrégulières, même pour les demandeurs d’asile. Ce plan controversé, soutenu par un vote conjoint avec l’AfD, marque une rupture avec la tradition centriste allemande.

Cette approche a également tendu les relations avec des voisins comme l’Autriche et la Pologne, qui refusent de reprendre les migrants rejetés par l’Allemagne. Tandis que Merz mise sur un effet domino incitant les autres pays à durcir leurs politiques, Olaf Scholz met en garde contre une désintégration de la coopération européenne sur l’immigration.

Sur la scène mondiale, bien que des tensions entre l’Union européenne et les BRICS soient évidentes, attribuer une méfiance croissante à la CDU spécifiquement, en lien avec le sommet de Kazan, est excessif en l’absence de preuves directes. Cette combinaison explosive fait du pays l’un des principaux responsables de la rupture croissante entre l’UE et ses partenaires dans le reste du monde qui est une des « menaces les plus graves qui pèse sur notre avenir collectif » : voir le sommet des BRICS à Kazan en Russie.

Pour aller plus loin : Why Friedrich Merz is losing his war on migration – Euractiv

Défense

L’annonce d’un « changement d’époque » par Olaf Scholz en 2022 prévoit un plan de réarmement de 100 milliards d’euros représente un tournant majeur dans la politique allemande de défense. La CDU soutient ce changement, en cohérence avec ses priorités stratégiques. L’affirmation selon laquelle ce plan aurait été accueilli avec scepticisme par la CDU manque de fondement précis et doit être revue. L’exclusion de la France et de l’Italie du projet allemand de bouclier antimissile européen a suscité des débats. Bien qu’elle soit perçue par certains comme un signe de désunion au sein de l’UE, il est important de noter que ce choix pourrait également refléter des considérations techniques ou stratégiques spécifiques plutôt qu’une volonté délibérée de division. Par ailleurs, face à la Russie, la société allemande restera un maillon faible en Europe quand il s’agit d’affronter Poutine. L’AfD à l’extrême droite et BSW à gauche, sont les plus hostiles au soutien à l’Ukraine.

| Breaking News Une nouvelle Allemagne – changement de situation face à la menace Trump – qui s’aprête à engager 1 000 milliards d’euros dans la prochaine décennie pour la défense et les infrastructures, ce qui constitue un revirement stupéfiant. Ce montant annoncé dépasse très largement la limite de déficit inscrite dans la constitution allemande, mais Merz se dit prêt à la réformer. Germany poised to commit €1 trillion for defence and infrastructure in stunning reversal – Euractiv Cette idée de réforme constitutionnelle a été adoptée par le Parlement allemand ! L’accord conclu avec les Verts vendredi, 14 mars, a ouvert la voie à l’adoption du plan massif d’investissement proposé par la CDU/CSU et le SPD, un contexte géopolitique inédit. Friedrich Merz a appelé, depuis la tribune du Bundestag, à la construction d’une communauté européenne de défense pouvant inclure des partenaires actuellement hors de l’Union, ainsi qu’à une politique de commandes fiables et qui donne la priorité à l’industrie de défense européenne. Allemagne : la réforme constitutionnelle du frein à l’endettement adoptée par le Bundestag |

La guerre en Ukraine

L’Allemagne devrait adopter une politique plus agressive envers la Russie si Friedrich Merz, favori dans la course aux élections, accède au poste de chancelier. Cependant, alors que la campagne débute, il atténue progressivement ses positions bellicistes.

[Illustration photo par Esther Snippe pour Euractiv. Crédit image : EPA et Getty Images.]

Si il déclare que le « chemin de l’Ukraine vers l’OTAN est irréversible. » Il ajoute que « un pays en guerre ne peut pas devenir membre de l’OTAN ».

Il s’était longtemps présenté comme un futur chancelier belliciste, en contraste avec la politique prudente de l’actuel chancelier Olaf Scholz, notamment en ce qui concerne la livraison de missiles allemands à longue portée Taurus. Malgré les demandes ukrainiennes, Scholz refuse de livrer ces missiles d’une portée de 500 kilomètres, arguant que l’Allemagne pourrait être entraînée dans la guerre s’ils étaient utilisés contre des cibles en Russie. Cependant, Merz a récemment adouci son discours sur les missiles Taurus. Concernant une éventuelle implication des troupes allemandes pour garantir une future paix en Ukraine, il adopte désormais un ton similaire à celui de Scholz, affirmant que toute discussion à ce sujet est prématurée.

« Que Friedrich Merz, qui a toujours soutenu l’Ukraine fasse marche arrière pendant la campagne est très irritant pour moi », a déclaré Marie-Agnes Strack-Zimmermann, présidente de la commission de la sécurité et de la défense au Parlement européen (SEDE), à Euractiv.

Initialement, la pression publique exercée par Strack-Zimmermann, Merz et d’autres avait forcé Scholz à aller plus loin. L’Allemagne est devenue depuis le deuxième plus grand soutien militaire de l’Ukraine. Mais la tendance s’est inversée pour des figures comme Strack-Zimmermann, tandis que ceux qui craignent qu’une escalade continue du soutien militaire n’entraîne l’Allemagne et l’OTAN dans la guerre gagnent du terrain. Dans un sondage Forsa ce mois-ci, davantage de personnes soutenaient l’approche prudente de Scholz (32 %) que celle plus belliciste de Merz (31 %).

Dans les anciens États de l’Allemagne de l’Est, l’opposition à une politique de sécurité agressive est particulièrement marquée. Lors des élections régionales de cet automne, un parti opposé aux livraisons d’armes et aux sanctions a pris le pouvoir : depuis la semaine dernière, l’Alliance populiste de gauche Sahra Wagenknecht (BSW) participe à deux coalitions gouvernementales régionales.

Face aux divisions, Merz risque gros s’il clarifie la politique ukrainienne qu’il compte adopter une fois au pouvoir.

Une simple stratégie de campagne ?

Malgré ses changements de ton, Merz n’a pas explicitement retiré ses promesses précédente. Cependant, sa politique dépendra de son futur partenaire de coalition – potentiellement le SPD de Scholz. Par ailleurs, le BSW est prêt à utiliser son nouveau pouvoir d’agenda pour façonner le débat. Avec le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD), également opposé aux livraisons d’armes, le BSW pourrait obtenir suffisamment de sièges au Parlement en février pour bloquer des financements nécessitant de contourner la limite constitutionnelle d’endettement.

L’Europe après Donald Trump selon Friedrich Merz

Friedrich Merz, probable futur chancelier allemand, défend une Europe plus forte et plus unie face aux menaces géopolitiques actuelles. Il insiste sur la nécessité d’une action claire et coordonnée, notamment au sein du trio Berlin-Paris-Varsovie, affirmant : « Un gouvernement sous ma direction mettra fin dès le premier jour au mutisme entre Berlin et Varsovie. » Il plaide également pour une implication accrue de l’Allemagne dans l’Union européenne, déclarant : « L’Allemagne porte une responsabilité non seulement pour ses propres intérêts, mais aussi pour la cohésion de toute l’Europe. » Merz propose d’élever les relations germano-polonaises à un niveau supérieur en signant un « traité d’amitié » pour les 35 ans du traité de bon voisinage. Il ambitionne également de renouveler le partenariat stratégique avec la France.

Sur la scène internationale, il affirme que l’Allemagne doit se repositionner en acteur clé, notamment en matière de défense : « Je veux que l’Allemagne et l’Europe soient fortes, avec des armées fortes, avec une défense civile forte, et avec une infrastructure résiliente. » Il plaide pour une stratégie de sécurité nationale claire et efficace, fondée sur trois priorités : le rétablissement de la capacité de défense, le renforcement de la souveraineté européenne et la fin de la guerre d’invasion russe en Ukraine.

Enfin, Merz appelle à un renforcement des alliances, tant avec les partenaires transatlantiques qu’avec les pays de l’Indo-Pacifique et du Golfe, soulignant l’importance de redonner à l’Allemagne une diplomatie active et stratégique.

Pour aller plus loin : L’Europe après Donald Trump selon Friedrich Merz | Le Grand Continent

4. Un trio conservateur allemand aux commandes de l’Europe ?

Three German leaders [Photo illustration by Esther Snippe for Euractiv. Photo credit: Getty Images, Shutterstock, and EPA]

Pour entrevoir l’avenir de l’Europe, il suffit d’observer le repli du Parti populaire européen (PPE) aujourd’hui à Berlin. Friedrich Merz, probable futur chancelier allemand, a rassemblé la famille conservatrice européenne pour mobiliser ses troupes avant la bataille à venir. Neuf dirigeants nationaux, la présidente de la Commission européenne et le chef du groupe le plus puissant du Parlement européen – le PPE – ont répondu à l’appel. L’enjeu est de taille : si les chrétiens-démocrates (CDU/CSU) de Merz remportent les élections allemandes en février, son succès dépendra de sa capacité à imposer sa vision à l’UE.

Dans le scénario idéal de la CDU, Merz dictera la ligne en tant que primus inter pares au Conseil, Ursula von der Leyen (CDU) remettra au pas les « fanatiques de la régulation » de la Commission, et Manfred Weber (CSU), chef du PPE au Parlement, s’assurera des majorités nécessaires. Mais de nombreux obstacles se dressent. Merz craint que l’extrême droite n’accède au pouvoir en Allemagne et en Europe si le trio chrétien-démocrate ne parvient pas à renforcer la compétitivité et la sécurité de l’UE d’ici 2029. Malheureusement , les avancées seront probablement lentes et la coopération laborieuse.

Just the three of us

Tout le monde s’accorde sur un point : Merz, qui a débuté sa carrière politique comme eurodéputé dans les années 1980, est obsédé par l’UE et la coordination avec des alliés comme la France et la Pologne. Bruxelles est la clé de son programme sur la compétitivité et la sécurité : réduire la bureaucratie qui paralyse les entreprises allemandes (dont 60 % des règles sont liées à l’UE), limiter l’immigration et réformer le droit d’asile en coopérant avec les pays de première ligne. Certains CDU considèrent que le Green Deal du premier mandat de von der Leyen est la source de tous les maux réglementaires, la présidente de la Commission, Merz et Weber avancent désormais dans la même direction.

Un triangle des Bermudes ?

Comme souvent à Bruxelles, la feuille de route de Merz risque de se perdre dans le triangle des Bermudes des trois grandes institutions européennes, où les projets de loi sont souvent vidés de leur substance. Une source estime que les ambitions européennes de la CDU/CSU ne seront pas simples à mettre en œuvre, notamment sur la réduction des lourdeurs administratives et la pression sur la Commission. À Berlin, certains s’inquiètent que les 32 000 fonctionnaires de la Commission n’aient pas tous reçu le message sur la compétitivité et la dérégulation, en particulier à la direction de l’action climatique, réputée favorable aux réglementations. Le projet phare de von der Leyen visant à réduire les obligations de reporting des entreprises est jugé insuffisant.

Von der Leyen doit aussi composer avec les commissaires sociaux-démocrates, réticents à durcir la politique migratoire ou à revenir sur les réglementations vertes. Weber, lui, fait face aux autres groupes parlementaires, qui compliquent sa tâche en refusant de coopérer et en occupant des postes stratégiques de rapporteurs. « Il n’y a aucune volonté de la part des socialistes et des Verts de réduire le fardeau bureaucratique », regrette une source. Weber s’est donc tourné vers sa droite pour bâtir des majorités avec des forces « pro-Ukraine, pro-État de droit et pro-européennes » – et a toléré que des partis encore plus à droite votent avec le PPE. Une stratégie qui ne fait pas l’unanimité, car Merz s’est imposé comme fervent défenseur du cordon sanitaire.

Clash à trois

Face aux blocages législatifs, certains redoutent que Merz ne cherche à imposer ses vues à Bruxelles de manière plus agressive. Sa priorité ? Das Auto. Il avait jugé « erroné » le projet européen d’interdiction des voitures à moteur thermique. « Merz, von der Leyen et Weber sont d’accord 99,9 % du temps », affirme une source. Mais avec l’extrême droite qui menace, ce 0,1 % de divergence pourrait faire toute la différence pour l’avenir de l’Europe.

Source : Meet the conservative German trio that could rule Europe – Euractiv

A lire aussi : Bilan du mandat d’Ursula Von der Leyen

Grain de sel

La crise du « modèle allemand » pousse à rechercher des solutions à l’échelle nationale plutôt qu’assumer le leadership en Europe afin de faire progresser l’intégration au rythme accéléré alors que l’environnement géopolitique — le défi écologique — le vieillissement démographique,, le deficit de compétitivité l’exigent.

Face à la politique ouvertement anti-européenne de Trump, l ’Allemagne est-elle mûre pour que l’Europe coupe le cordon y compris sur le plan de sa défense ? C’est l’une des principales inconnues de la période qui s’ouvre. La droite allemande, atlantiste va devoir assumer cette confrontation.