[ad_1]

Actualité

23.10.2018

Pesticides, colorants alimentaires, produits de beauté ou du bâtiment… Les substances chimiques, omniprésentes dans la société, inquiètent les consommateurs. Ils estiment que l’Europe pourrait mieux les protéger, notamment en renforçant l’indépendance des évaluations.

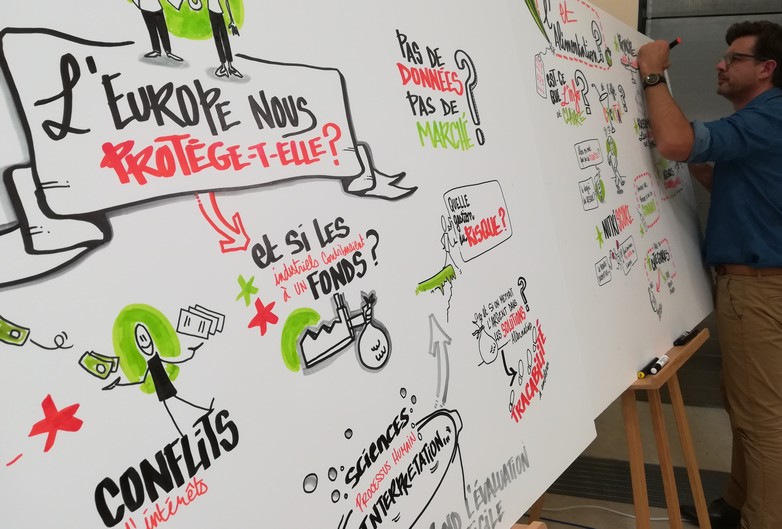

Au cours de la consultation citoyenne, les idées lancées par les participants ont été traduites en dessin par Geoffroy Lefort – Crédits : Marie Guitton / Toute l’Europe

Plus de 500 millions de tonnes de substances chimiques sont produites dans le monde chaque année. En parallèle, des scandales éclatent régulièrement. Sur l’amiante, le bisphénol A, les additifs alimentaires, le glyphosate… Alors « l’Europe nous protège-t-elle ? » C’est la question sur laquelle se sont penchés, le 18 octobre, plusieurs dizaines de participants à une consultation citoyenne organisée au ministère de la Transition écologique et solidaire, à Paris.

Avec son règlement Reach, entré en vigueur en 2007 pour « sécuriser la fabrication et l’utilisation des substances chimiques dans l’industrie européenne », l’UE fait figure de bonne élève à l’échelle mondiale. Mais « dire aux citoyens de ne pas se plaindre parce qu’on est meilleur que la Chine ou l’Inde, je ne suis pas sûr que ça les rassure », tacle Alain Bazot, le président de l’UFC Que choisir, une association de défense des consommateurs. Et en effet : « Non, je ne suis pas confiant… Moi moyennement… Mais on n’a pas trop le choix… », commentent des passants interrogés en amont du débat.

Préoccupés, certains se disent aussi conscients des « enjeux pour les entreprises françaises », grevées de normes qui les rendent parfois moins concurrentielles que celles des continents voisins. « On est face à un vrai dilemme », acquiesce Philippe Prudhon, le directeur des affaires techniques de l’Union des industries chimiques, l’organisation professionnelle qui représente les entreprises de ce secteur. D’un côté : un niveau d’exigence des plus élevés au monde. Et de l’autre : l’inépuisable méfiance des consommateurs.

Des produits non conformes

C’est d’abord la procédure d’évaluation des substances chimiques qui les interpelle. Car « dans un premier temps, Reach prévoit que c’est l’industrie elle-même qui doit rassembler des informations sur les substances et les évaluer », explique Christel Musset, la directrice de l’enregistrement à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

Or des soupçons de dissimulation ou de tromperie pèsent parfois sur les déclarants. Une étude de l’Institut fédéral allemand d’évaluation des risques (BfR) a récemment montré qu’un tiers (32 %) des substances chimiques les plus massivement produites ou importées en Europe (plus de 1 000 tonnes par an) n’étaient « pas conformes » au règlement Reach. « Les sociétés ne fournissent pas à l’ECHA toutes les informations qui seraient nécessaires à l’évaluation de leur dangerosité », résume La Tribune. Dès lors, invités sur la scène de la consultation citoyenne organisée au ministère, Génon Jensen, fondatrice de l’ONG Heal, et Alain Bazot plaident « pour un fonds indépendant, financé par les industriels, qui permettrait de payer les personnes chargées d’analyser les données » indépendamment des entreprises concernées.

Car dans un second temps, le règlement Reach prévoit que toutes les informations compilées par les entreprises sur les substances chimiques qu’elles utilisent soient envoyées à l’ECHA. « Mais il faut bien comprendre que cette procédure d’enregistrement n’est pas une procédure d’autorisation, reprend Christel Musset. Ce n’est pas parce qu’une substance est enregistrée qu’elle a été évaluée et validée par les autorités. » En effet, l’Agence européenne n’a l’obligation d’évaluer que 5 % des dossiers qui lui sont soumis. L’immense majorité d’entre eux passe donc entre les mailles du filet, les produits importés étant plus les plus problématiques, selon la responsable, qui évoque notamment des difficultés à assurer leur traçabilité.

Un temps de réaction trop long

Une fois les dossiers enregistrés à l’ECHA, « ce sont les États qui peuvent demander plus d’informations sur certaines substances, via leurs agences nationales », continue la directrice de l’enregistrement.

S’il reçoit l’appui d’experts de tous les autres Etats membres, un pays peut alors proposer à la Commission européenne une mesure de gestion des risques, comme la classification ou l’interdiction d’une substance chimique. « Récemment, il y a eu une restriction sur plus de 30 produits qui ne pourront plus être utilisés dans les textiles à partir de 2020 », illustre Christel Musset.

Mais l’application « trop timide » du principe de précaution et le « flou » de certaines classifications européennes ne satisfont pas tous les citoyens. « Quand on a des éléments suggestifs sur la dangerosité d’une substance, pourquoi ne pourrait-on pas avoir au moins une restriction d’usage concernant les personnes les plus vulnérables ? », demande l’un d’eux. « Si la France veut interdire quelque chose, elle ne le peut pas, soupire un autre participant dans la salle. Il y a un gros problème : comment on décide à 28 ? »

Le décalage entre l’état des connaissances scientifiques et la législation européenne est jugé trop important. « Un certain nombre de produits déjà qualifiés d’indésirables [par la science] sont toujours en vente », s’agace ainsi Alain Bazot. D’après lui, « 2 % des rouges à lèvres contiennent des substances indésirables ou allergènes ». 66 % des parfums et des eaux de toilette. Et 80 % des colorations capillaires… « Reach ne marche pas. On a des substances classées mais qui ne sont pas interdites. De qui se moque-t-on ? », s’emporte donc un membre du Réseau environnement santé, lui aussi présent dans l’auditoire.

« Sur les perturbateurs endocriniens, il faut reconnaitre que ça a été un processus lent. La Commission a été condamnée, dont acte », leur répond Philippe Prudhon, représentant de l’industrie. Quant au glyphosate : « La récente position du gouvernement français a bien montré la marge de manœuvre des Etats membres, puisque nous avons proposé de l’interdire sous 5 ans en Europe, et de ramener ce délai par voie règlementaire à 3 ans en France », affirme Cédric Villani, mathématicien et député de La République en Marche, invité par le ministère.

Indépendance des experts

C’est ensuite l’indépendance des experts eux-mêmes, sollicités par les agences sanitaires et les Etats membres sur ces dossiers, qui taraude les participants à la consultation citoyenne. La « méconnaissance de leurs liens d’intérêt » est problématique, selon Denis Zmirou-Navier, à la tête d’une commission spécialisée au Haut conseil de santé publique. « Il y a un ensemble de dérogations accordées dès qu’on touche à une substance dont l’intérêt économique est très important pour le secteur… », observe dans la salle la juriste d’une ONG, tandis que Cédric Villani reconnaît qu’il y a « déjà eu des tentatives frauduleuses » et de la « malhonnêteté intellectuelle ».

Or « l’utilité » des substances ne serait pas toujours vérifiée, selon Alain Bazot, applaudi par la salle : « Quel est le progrès pour l’Humanité quand on injecte du nano argent dans les chaussettes ?! », s’étouffe-t-il.

La réponse de Philippe Prudhon ne tarde pas, et suscite quelques souffles d’exaspération dans l’assemblée : « Clairement, si ces substances n’ont pas de valeur ajoutée, elles disparaissent, constate-t-il. Et puis prenez l’exemple de la peinture. En suivant votre raisonnement, c’est agréable à l’œil, mais est-ce qu’on en a besoin ? Ne peut-on pas garder la pierre naturelle… ? »

La question d’une enseignante sur les colorants pour rendre les bonbons plus brillants inspire une réponse plus policée (et politique) au député Cédric Villani. Pour lui, la différence entre « l’utile et le futile » serait difficile à « formaliser » dans une loi. Mais la frontière pourrait éventuellement être posée dès lors que le « nuisible » entre en jeu, comme dans le fait de rendre plus attractifs des produits facteurs d’obésité.

Des étiquettes plus informatives

Plus largement, le député, lauréat de la médaille Fiels en 2010, s’interroge sur ce que les consommateurs attendent de voir figurer sur les étiquettes des aliments. « On a besoin de choses simples, même si c’est parfois un peu caricatural », semble lui apprendre Alain Bazot. Le logo à 5 lettres et 5 couleurs Nutri-Score, parfois collé sur les emballages alimentaires (un peu comme les catégories énergétiques sur les produits électroménagers) est érigé en exemple. Les participants suggèrent aussi de mentionner les « effets cocktails » (lorsqu’on consomme tel produit avec tel autre), dessiner un pictogramme pour avertir les femmes enceintes d’un danger potentiel, mettre en évidence dans un tableau OUI/NON la présence de glyphosate ou d’autres produits chimiques, voire indiquer simplement le pourcentage de résidus de pesticide contenus dans un aliment, au lieu de dresser une liste d’ingrédients inconnus et de laisser le consommateur faire ses propres calculs.

« Il ne faut pas fragmenter la règlementation, prévient toutefois Philippe Prudhon, peu emballé par ces idées. Sur l’étiquetage, s’il y a quelque chose à faire, il faut le faire au niveau européen, c’est absolument indispensable. Sinon, que fera-t-on en France des produits qui viennent d’Italie ? » Au contraire, « attendre une harmonisation par consensus, c’est la meilleure façon de différer les évolutions à 20 ou 30 ans », rétorque Alain Bazot. Entre l’industrie et les consommateurs, visiblement irréconciliables, le débat peut durer longtemps.